El muelle de Ensenada amanecía envuelto en una neblina suave, de esas que hacen que el mar parezca una sábana gris extendida hasta el horizonte. No había música, no había turistas, no había vendedores. Sólo el crujido húmedo de las tablas y el canto lejano de una gaviota que se atrevía a romper el silencio.

En la banca más cercana al borde, un hombre mayor se sentaba con la espalda recta por costumbre, aunque el cuerpo ya no le obedecía como antes. Se llamaba Don Ernesto Salgado, y en sus manos había una calma extraña, como si todavía sostuviera algo más pesado que el aire.

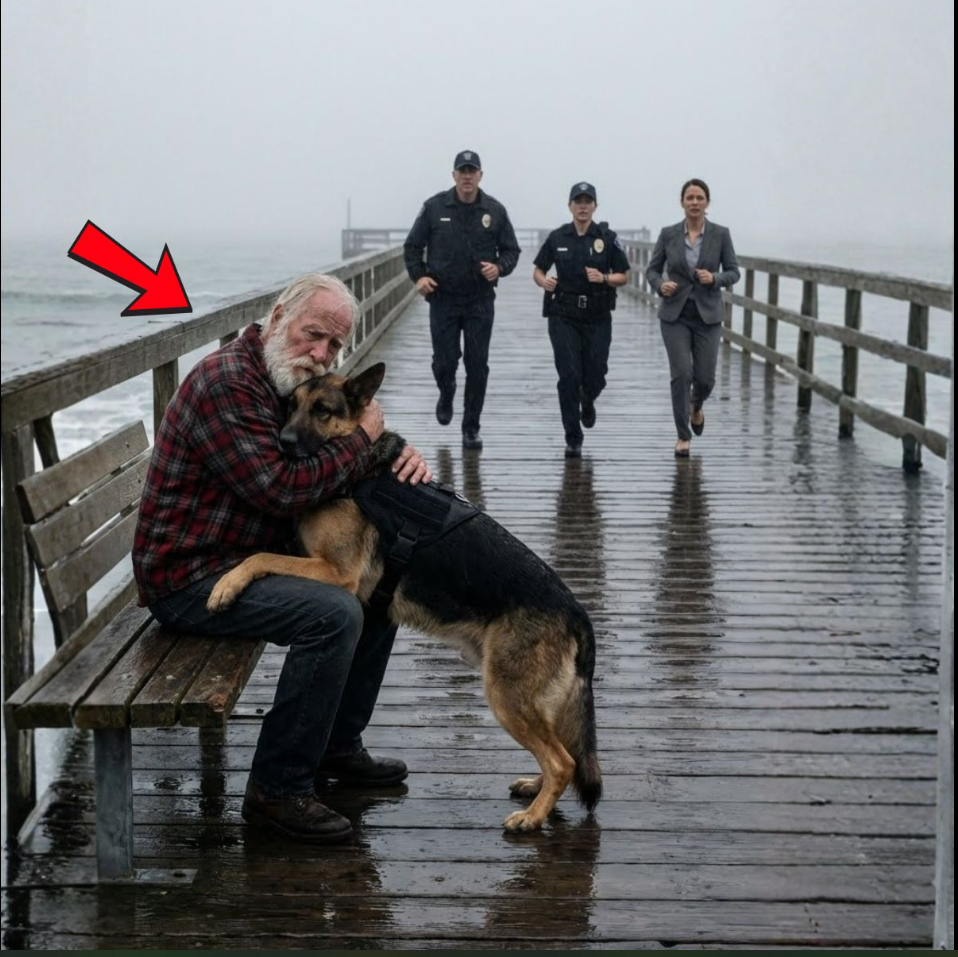

A su lado, un Pastor Alemán respiraba despacio, pegado a su pecho con una confianza que no se le regala a cualquiera. No traía correa. No traía placa a simple vista. Traía, eso sí, una mirada antigua, de esas que no se entrenan: se heredan del miedo y del amor.

Don Ernesto le acariciaba el lomo con dedos temblorosos.

—Tranquilo, muchacho… ya estás bien —susurró, sin saber exactamente por qué le salía esa frase tan familiar.

El perro cerró los ojos un segundo, como si se estuviera dejando caer en un lugar que llevaba años buscando.

Y entonces, todo cambió.

Primero se escuchó una sirena, después otra. El sonido se abrió paso por la niebla como una herida. El muelle, quieto hasta ese momento, se llenó de pasos apresurados sobre madera mojada. Botas. Radios. Voces.

—¡Al fondo, al fondo! ¡Lo tengo a la vista! —gritó alguien.

Don Ernesto levantó la cabeza, confundido. Vio sombras acercarse: policías municipales, dos unidades de patrulla en la entrada y, al frente, una mujer de traje gris con el cabello recogido y una expresión que no parecía tener espacio para dudas.

La Comandanta Valeria Robles, jefa de la unidad K9, se detuvo a pocos metros. Sus ojos se clavaron en el perro como si lo conociera mejor que nadie.

—Ahí está… —dijo, apenas audible, más para sí misma que para el resto.

Los agentes se abrieron en semicírculo, manos cerca de las fundas. Uno de ellos, Mateo Ríos, caminó un paso adelante con cautela.

—Señor, por favor… aléjese del perro. Ahora.

Don Ernesto no se movió. No por desafío, sino por incredulidad. ¿Por qué lo encañonaban? ¿Por qué le gritaban como si estuviera haciendo algo malo?

El Pastor Alemán levantó las orejas. No gruñó. No intentó huir. Sólo se pegó más a la pierna del viejo, como si el mundo se hubiera vuelto peligroso otra vez y él supiera exactamente dónde colocar su cuerpo.

Valeria apretó la mandíbula.

—Ese perro está en servicio activo —dijo con voz firme—. Se llama Delta. Desapareció hace una hora del entrenamiento. Es un K9 de intervención. Si está aquí con usted, señor, tenemos que asumir que algo pasó.

—Yo… yo no le hice nada —balbuceó Don Ernesto—. Yo sólo vine a ver el amanecer. Él llegó corriendo… directo a mí. Como si…

No terminó la frase. Porque el perro, en ese instante, le apoyó el hocico en el muslo. Un gesto pequeño, pero tan íntimo que le apretó el pecho.

Valeria alzó la mano hacia sus elementos.

—¡Preparados! —ordenó—. Si el perro reacciona, nadie se acerca.

El aire se tensó. Se escuchó el clic de un seguro. Un radio chisporroteó.

—Comandanta —murmuró Mateo—, el perro no está agresivo. Está… calmado.

—Precisamente por eso —respondió ella sin apartar la vista—. Delta no se comporta así con extraños.

Valeria dio un paso al frente, firme, como quien recita una instrucción que miles de veces había funcionado.

—¡K9, ataque!

La niebla pareció quedarse quieta. El mar también.

Pero el perro no atacó.

En lugar de eso, giró la cabeza hacia Valeria con una mirada que no era confusión. Era… ofensa. Advertencia. Luego, con una decisión que hizo que a varios se les helara la sangre, el Pastor Alemán se colocó completamente entre Don Ernesto y los oficiales, patas firmes, lomo erizado.

Y gruñó. No al viejo. A ellos.

—¿Qué…? —susurró un agente.

Yo Make również polubił

Ma mère m’a dit de « payer mes propres factures » comme si c’était une insulte — puis elle m’a appelée en hurlant quand il y a eu une panne de courant.

«Mes parents m’ont abandonnée pour leurs nouvelles familles et m’ont laissée chez ma tante – des années plus tard, ils se sont présentés à ma porte.»

Il y a sept ans, le riche homme d’affaires aveugle dînait toujours seul… jusqu’au jour où la petite fille de la femme de ménage fit l’impossible.

Dès qu’elle s’est assise dans le fauteuil de PDG, ma jeune sœur s’est levée d’un bond lors de la réunion du conseil d’administration que j’avais moi-même organisée et a déclaré froidement : « Tu n’es plus nécessaire. » Je n’ai pas discuté, j’ai juste souri… puis j’ai ri, ce qui a donné la chair de poule à toute la salle, car le lendemain matin, elle avait enfin compris où se trouvait le « vrai pouvoir »…