J’ai élevé un bébé trouvé dans les décombres — puis un général quatre étoiles a reconnu son collier

Lors d’une mission outre-mer en tant qu’officier du Corps des Marines, j’ai entendu un bébé pleurer dans les décombres après un raid aérien. Je l’ai recueilli et élevé comme mon propre enfant. Des années plus tard, un général quatre étoiles de passage a aperçu le pendentif autour de son cou… et s’est figé. Ce jour-là, le passé, le devoir et le destin se sont entremêlés d’une manière que je n’oublierai jamais.

C’est une histoire vraie qui parle de compassion, d’honneur et des liens invisibles qui nous unissent tous — même à travers la guerre, la perte et le temps.

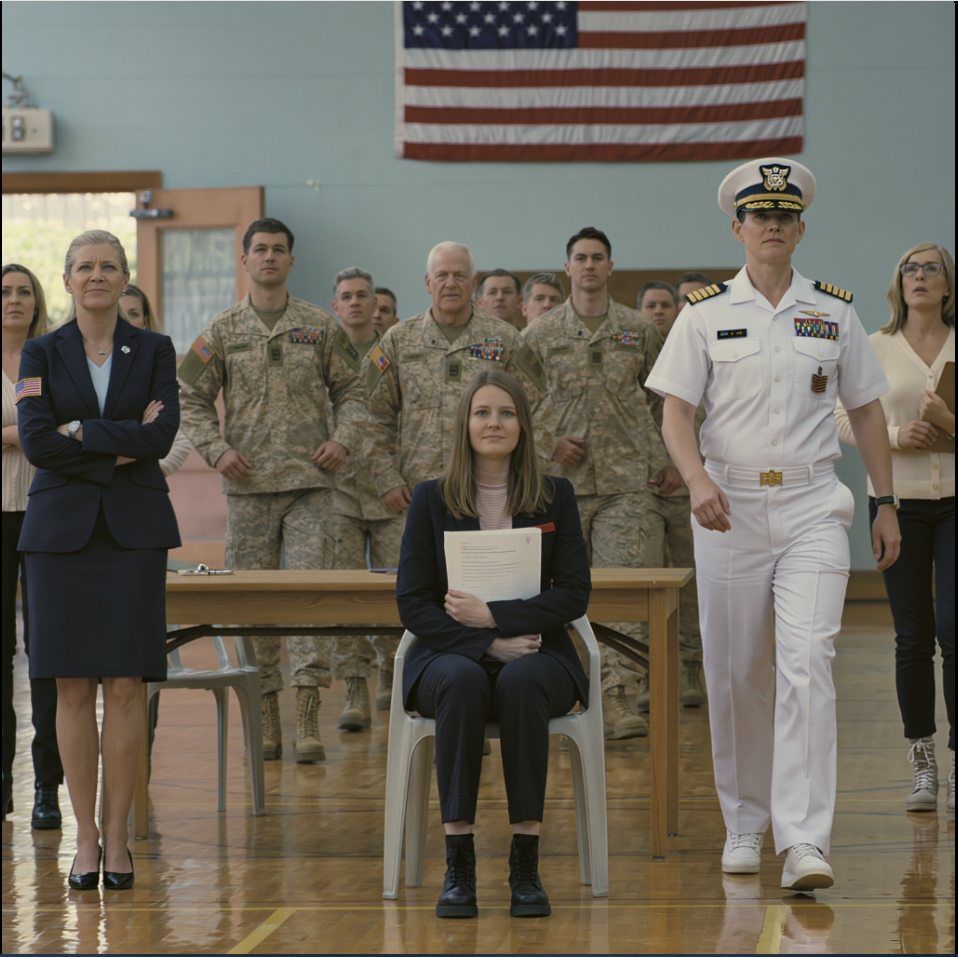

Je suis le capitaine Alyssa Hayes, du Corps des Marines des États-Unis. La nuit qui a tout changé a commencé par les pleurs d’un bébé sous les décombres. Je les entends encore : un son faible, tremblant, étrangement plus fort que les coups de feu qui s’étaient tus des heures auparavant. Nous avions été déployés pour une mission humanitaire après le cessez-le-feu, afin de nettoyer un petit village à la périphérie d’Al-Rashir. Il s’agissait d’une opération de nettoyage classique : distribuer des vivres, évaluer les dégâts, stabiliser les survivants. Mais aucun manuel ne vous prépare aux pleurs d’un enfant dans un endroit où aucun enfant ne devrait encore être en vie.

La fumée était si épaisse qu’elle me piquait les yeux. Avec mon escouade, je progressais à travers les ruines, mes bottes s’enfonçant dans la cendre et la poussière. Ma radio crépitait : « Aucune activité ennemie, peu de civils. » Pourtant, cet appel continuait de me pousser en avant. J’appelai mon infirmier, puis écartai une porte défoncée à moitié enfouie sous les décombres. Dessous, enveloppé dans un blouson de vol déchiré, se trouvait un bébé. Son visage était gris de suie, mais ses petites mains serraient un pendentif en argent gravé d’étranges coordonnées.

L’instinct a pris le dessus. Je l’ai soulevé délicatement, posant deux doigts sur sa nuque – un pouls faible, mais suffisamment chaud pour qu’il soit vivant. J’ai appelé un hélicoptère d’évacuation par radio, mais le centre de commandement n’a répondu que par des parasites et des formalités administratives. « Nous ne pouvons pas évacuer les non-combattants », ont-ils dit. « Remettez-le aux autorités locales. » Le problème, c’est qu’il n’y avait plus d’autorités locales. J’ai contemplé les maisons fumantes, le silence de mort, la terre criblée de cratères. J’avais déjà effectué trois missions, mais cet instant était différent. Je n’étais pas qu’un simple Marine. J’étais le seul rempart entre cet enfant et le néant.

Cette nuit-là, nous avons installé un abri de fortune dans l’ancienne école. Pendant que les secouristes soignaient les blessures et rédigeaient les rapports, j’ai nettoyé le visage du bébé avec l’eau de ma gourde. Il a cligné des yeux, l’air absent, mais il a cessé de pleurer. Pour la première fois depuis l’explosion, j’ai ressenti autre chose que de l’épuisement : un instinct maternel, protecteur. Je l’ai appelé Ben, diminutif de Benjamin, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être parce que ce nom sonnait fort, un nom capable de résister à tout.

Les semaines suivantes, les formalités administratives ont commencé : des pages de rapports, des décharges de responsabilité, des approbations de la hiérarchie. Chaque signature pesait plus lourd que la précédente. Je savais que le Corps n’encourageait pas les liens affectifs, surtout pas avec des civils étrangers. Le règlement stipulait que je devais le transférer dans un orphelinat d’une ONG, mais le règlement ne berce pas un enfant qui pleure la nuit. Le règlement ne fait pas de cauchemars au bruit des murs qui s’effondrent.

Je suis allé voir l’aumônier, espérant qu’il me dirait quoi faire. Au lieu de cela, il m’a tendu un verset de Jacques : « La religion pure consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Il a souri. « Parfois, capitaine, les ordres viennent d’une hiérarchie supérieure. »

À la fin de ma mission, le garçon rampait, en pleine santé, et riait au bruit des pales d’un hélicoptère. Mon équipe lui a fait ses adieux : un hochet fabriqué avec une douille et un autocollant souriant. Un des infirmiers m’a dit : « Vous êtes sûre de vous, madame ? Le ramener va ruiner votre carrière. » J’ai souri. « Le laisser aussi. »

J’ai rempli les formulaires, signé toutes les décharges et remis mon rapport de mission final : un survivant retrouvé. État : stable. Mesures prises : soins continus. Lorsque notre C-130 a décollé, j’ai serré Ben contre moi tandis que le désert s’estompait sous nos yeux. Je pensais que le plus dur était passé, mais l’Amérique n’était pas prête à accueillir un Marine avec un orphelin de guerre – et mon propre père non plus. Pourtant, en regardant le collier qui scintillait dans la main de Ben, une petite voix intérieure me murmurait que ce n’était pas un hasard. Ce pendentif, ces coordonnées… tout cela avait une signification. Je ne savais juste pas encore laquelle. Je savais seulement que la guerre avait déjà trop emporté. Je n’allais pas la laisser l’emporter, lui aussi.

L’avion atterrit à Cherry Point, en Caroline du Nord, par un matin d’hiver gris. La piste scintillait de givre et l’air était imprégné d’une odeur de kérosène et de sel marin. Je me souviens d’avoir serré Ben contre moi sous mon manteau tandis que nous descendions la rampe. Il avait à peine un an, les yeux grands ouverts, contemplant avec émerveillement un monde qu’il ne connaissait pas. Je n’avais aucune idée de comment expliquer aux services d’immigration qu’une capitaine des Marines portait un bébé qui n’était pas le sien et qui ne figurait dans aucun registre officiel.

Le cauchemar administratif a commencé avant même notre départ de la base. Le service juridique exigeait une preuve d’origine, un certificat médical, la preuve de la traçabilité et une demi-douzaine d’autres formulaires inexistants. La Croix-Rouge était incapable de retrouver sa famille. L’ambassade ne parvenait pas à l’identifier. À chaque porte, j’obtenais la même réponse froide et bureaucratique : « Nous sommes désolés, capitaine Hayes, mais cela ne relève pas de notre compétence. » Finalement, un commandant du JAG a examiné le dossier et a soupiré. « Vous pourriez le confier aux services de protection de l’enfance. Madame, une fois que vous aurez signé, il ne sera plus sous votre responsabilité. »

« Qui est responsable ? » ai-je répété, les mots me restant en travers de la gorge. « Monsieur, si je le quitte, qui est responsable ? » Il n’a pas répondu.

Ce soir-là, j’étais assise dans mon petit appartement sur la base, la télévision éteinte. Ben dormait dans un panier à linge à côté de mon lit – le seul berceau que j’avais. Je fixais mes médailles accrochées au mur : l’Étoile de bronze, le ruban humanitaire. La preuve que j’avais obéi à tous les ordres, à toutes les règles. Mais aucun de ces rubans ne signifiait rien si je n’étais pas capable d’obéir au seul ordre que ma conscience me dictait : le protéger.

Yo Make również polubił

TN-Amigos desaparecen en Yosemite en 1991 — 9 años después, su perro regresa solo

Un millionnaire a adopté quatre sœurs quadruplées mendiantes dans les derniers jours de sa vie – et ce qu’elles ont fait ensuite…

À 2 heures du matin, la patronne de mon mari m’a envoyé un SMS : « Il est à moi. Il est pris. Ne m’attends pas. » J’ai répondu : « Garde-le. C’est réglé. » Vingt minutes plus tard, ils se sont présentés à ma porte : elle, un sourire satisfait, lui, le visage blême. Mais la suite lui a fait regretter d’avoir envoyé ce SMS…

Une vieille dame demandait de la nourriture devant le supermarché, alors je lui ai acheté une pizza et un thé – le lendemain, trois SUV blancs se sont arrêtés devant chez moi.